「夏越祭(なごしさい)」って?

夏越祭(なごしさい)とは、新年からの半年間の「穢れ(けがれ)」を清め、残り半年の無病息災を願う神事です。

全国各地の神社で6月末や7月末、8月上旬に行われます。

特に「茅(ちがや)の輪くぐり」という神事が有名で、茅(ちがや)で作られた大きな輪をくぐることで、心身を清めるとされています。

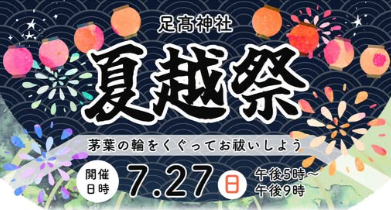

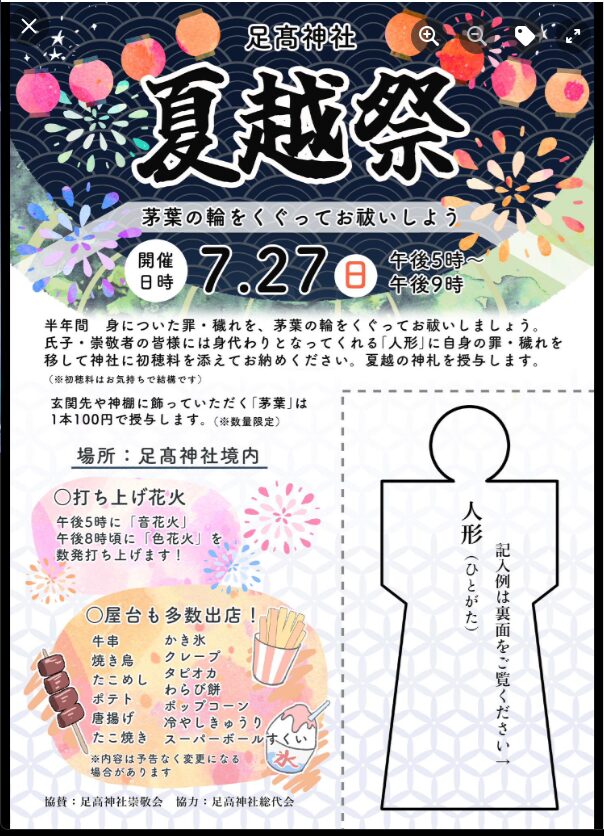

足髙神社の「夏越祭」

毎年7月最終日曜日に開催しておりますので、今年は27日(日)17:00〜21:00となります。

半年に一度の大祓の行事で、全国の神社では6月30日に行われることが多いです。

人の形をした人形(ひとがた)にご自身やご家族のお名前と年齢を書き、息を3回吹きかけます。

半年間積もり積もった罪や穢れを人形に移しその人形を神社に納めてお祓いしてもらおう、という昔からある日本の風習です。

7月に入りましたら 夏越祭のチラシを氏子登録者、崇敬会会員にお届けいたします。

今年は地域の方々のご協力をいただいて数多くの夜店を出店いただきますので、おこづかいを握りしめてぜひお参りくださいませ。

出典:足髙神社公式インスタグラム

茅(ちがや)の輪くぐり

穢れを祓い、無病息災を祈念するのが夏越祭(夏越しの大祓)

そもそも、夏越祭とは、新年の始まりから半年間の身についた穢れを清めて災厄を祓う神事です。

古来の日本では夏を迎えるこの時期は梅雨の影響もあり、疫病がはやることが多くありました。

病気は穢れが呼び込むものと考えていた古来の人々が、神社にて穢れを祓い無病息災を祈念したのが夏越祭の始まりというわけです。

夏越祭では、多くの神社で「茅の輪くぐり」を行います。

この「茅の輪くぐり」とは、境内など神道の結界内に茅(ちがや)という草で編んだ直径数メートルの輪を作り、そのなかを8の字に3度くぐりぬけるというものです。

くぐりながら神拝詞(となえことば)を声に出さずに唱えます。

代表的なものとして

「祓い給へ 清め給へ 守り給へ 幸え給へ」

(はらいたまへ きよめたまへ まもりたまへ さきはえたまへ)

という神拝詞(となえことば)が唱えられます。

くぐる作法に関しては神社によって祭神が異なる為、

お参りになられた神社の作法を守るようになさってください。

また、神様のご利益がありそうだからと茅の輪の茅を持ち帰られる方がごくまれにいらっしゃいます。

これは、絶対にしてはいけません。茅の輪くぐりの茅はくぐることで参拝された方の穢れや厄災を移し清める為のものです。

持ち帰ることは、穢れや厄災を持ち帰ることにつながってしまいます。

茅の輪くぐりは日本神話に由来する

なぜ、穢れを祓う為に「茅の輪くぐり」をするようになったのか?

それは、日本神話に由来します。

スサノオノミコトが旅の途中に宿を求めた、備後国の蘇民将来(そみんしょうらい)が貧しいにも関わらず、もてなしたことで「疫病を逃れるために、茅の輪を腰につけなさい」と教えられました。

それ以来、無病息災の祈念として茅の輪を腰につけていたのですが、江戸時代を迎える頃、現在のようにくぐり抜けるものとなったと言われています。