「お香文化の日」って?

「お香文化の日」をご存じでしょうか?

なんと、11月5日はお香文化の日なのです。

お香やお香にまつわる周辺文化の普及を目的として、2020年に認定された新しい記念日です♪

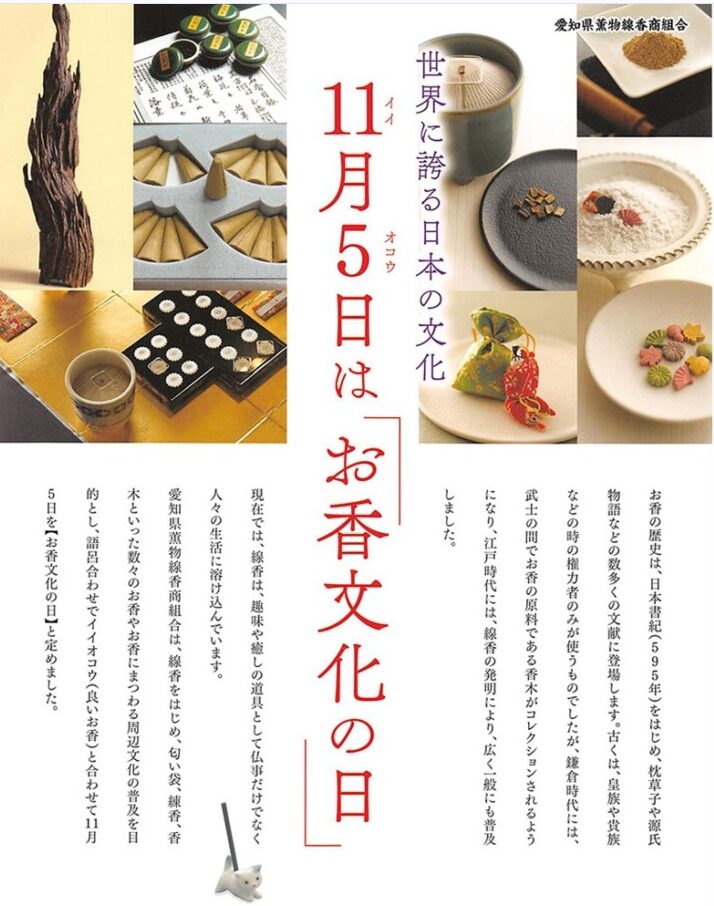

お香の歴史は、日本書紀(595年)をはじめ、枕草子や源氏物語などの数多くの文献に登場します。

古くは、皇族や貴族などの時の権力者のみが使うものでしたが、鎌倉時代には、武士の間でお香の原料である香木がコレクションされるようになり、江戸時代には、線香の発明により、広く一般にも普及しました。

出典:愛知県薫物線香商組合

なんで11月5日は「お香文化の日」?

どうして11月5日なのかな?と不思議に思われるかもしれませんね。

愛知県名古屋市中区に事務局を置き、より多くの人々にお香の文化を伝え広めるために活動する「愛知県薫物線香商組合」は、線香をはじめ、匂い袋、練香、香木といった数々のお香やお香にまつわる周辺文化の普及を目的とし、語呂合わせで「イイおこう (良いお香)」と合わせて11月5日を【お香文化の日】と定めました。

※記念日は2020年(令和2年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。

イイ(11)オコ(05)ウ = (良いお香)

という事で、11月5日に決定致しました!

お香は、現代では仏事だけではなく、趣味用として生活のいろいろな場面で楽しむ事が出来ますので、

用途はとても幅広くあります。

玄関で来客前のお出迎え用として。

リビングではリラックス出来る空間作りとして。

トイレでは消臭効果として。

眠る前に寝室でお香を焚いて、リラックスするというのもいいですね。

愛知県薫物線香商組合は、1956年(昭和31年)11月に「愛知県線香卸商組合」として設立された団体である。戦後11年を経て、社会秩序が安定するに従って一時途絶えていた国民の宗教心が復活し、線香業界が活発化したことで、より業界を盛り上げようという気運から結成された。その後、「愛知県薫物線香商組合」に名称が変更され、現在に至る。

お香について

「お香」とは、天然香木(こうぼく)やその香りを指すほか、線香(せんこう)・練香(ねりこう)・抹香(まっこう)・匂い袋(においぶくろ)などの総称として用いられる。使用方法の違いによって、焚いて使用する焼香(しょうこう)と、焚かずに体に塗る塗香(ずこう)に大きく分けられる。

お香の歴史は古く、5000年前の古代エジプトではミイラづくりの防腐剤として香料が使用されていた。また、王や神官が神にお香を捧げる様子がピラミッドの壁画にも残されている。日本では、奈良時代の歴史書『日本書紀』や平安時代の随筆『枕草子』、平安時代の長編物語『源氏物語』など数多くの文献にも登場する。

『日本書紀』には、日本のお香についての最初の記録として「推古天皇3年(595年)の夏4月、淡路島に沈水(じんすい:香木のこと)が漂着した」との記述がある。島民がその流木を薪にしようと燃やすと、良い香りが辺り一面に広がった。これに驚いて、その流木は朝廷に献上されたという。