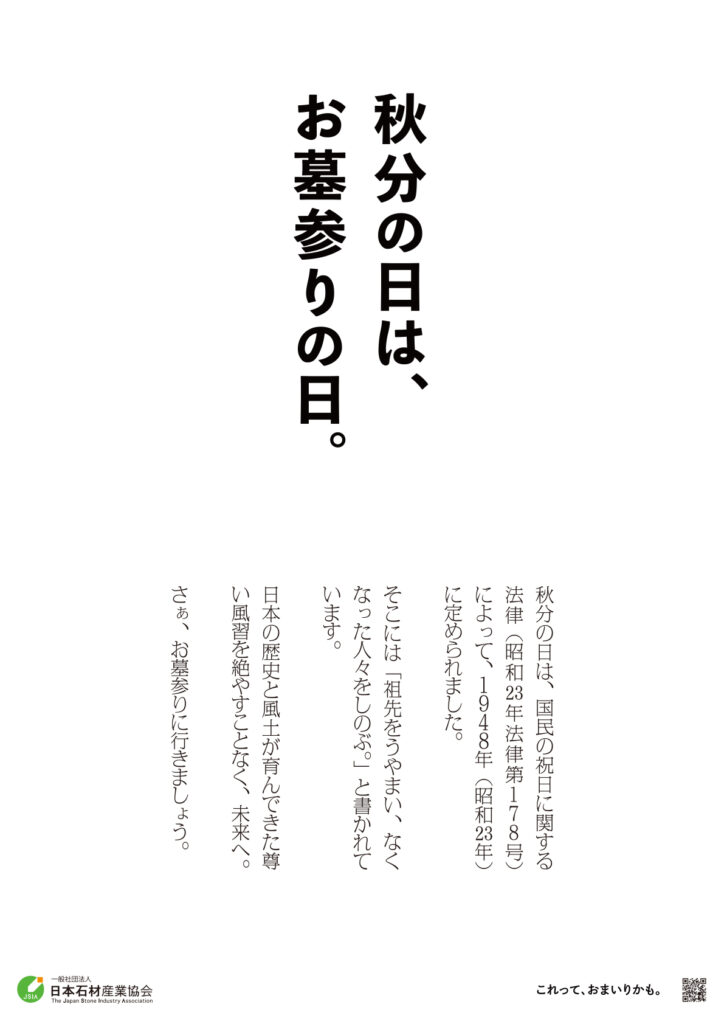

日本石材産業協会は、一般社団法人日本記念日協会に申請し、2013年に秋分の日のことを「お墓参りの日」として制定しました。この取り組みは、国民の祝日である秋分の日が本来「先祖を敬い、亡くなった人を偲ぶ日」と定められていることに基づき、日本の先祖供養の文化を未来へ繋げていきたいという願いを込めたものです。

秋分の日とは

「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日として定められた国民の祝日です。例年、9月22日か23日頃にあたります。

この祝日には、以下のような意味合いや習慣があります。

- 天文学的な意味

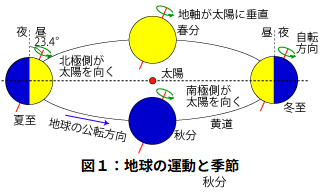

- 秋分点は、地球の赤道面を太陽が南から北へ横切る瞬間です。

- この日は昼と夜の長さがほぼ同じになります。秋分を過ぎると、昼が短く夜が長くなっていきます。

- 仏教的な意味

- 太陽が真東から昇り、真西に沈むことから、極楽浄土が最も近くなる日と考えられています。

- 春分の日と合わせて「お彼岸」と呼ばれ、お墓参りをして先祖を供養する習慣があります。

- お彼岸には、ご先祖様へのお供え物として「おはぎ」を食べる風習があります。

- 国民の祝日として

- もともとは宮中行事の「秋季皇霊祭」でしたが、戦後の政教分離の考えから、1948年に「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」国民の祝日になりました。

- 日付の決定

- 国立天文台の観測に基づいて定められるため、正確な日付は毎年2月に官報で発表されます